Precisamos falar sobre Naomi Wolf

E sobre Glenn Greenwald, Joe Rogan, Robert Malone, Kim Gordon et al.

Por Caco Ishak*

Já tinha corpo, conclusão e título — por onde, aliás, tudo começou. Minha dúvida era sobre como abrir este texto quando a manchete de um post me chamou a atenção: Catalunha “perdoa” mulheres executadas por bruxaria. Na legenda, lia-se que “eram frequentemente consideradas culpadas de coisas que não tinham a ver com elas, como desastres ambientais e mortes”. Século XV? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coin-cidência.

Antes de prosseguir, uma ressalva: estas palavras não são necessariamente voltadas para a esquerda — a intenção aqui é (re)agregar e não dividir (ainda mais). Para tanto, todavia, o leitor terá de concordar desde já com uma premissa: Bolsonaro é o maior responsável, embora não o único, pelo desastre que foi a pandemia no país. Desnecessário, mas vamos de modo o mais sucinto possível às principais razões:

1. “Gripezinha”: Não, não era o começo da pandemia, a Itália já havia virado notícia, China e Estados Unidos idem, o mundo sabia da gravidade do perigo, mas Bolsonaro preferiu amenizar a situação, tudo um complô comunista, ao invés de convocar o país a combater o vírus. Preferiu o escárnio, foi palhaço quando mais precisávamos de um líder (e não, a decretação de estado de emergência foi obra de Mandetta, quando ainda tínhamos um Ministro da Saúde, por mais Pau-Mandetta que fosse — atitudes seguem valendo mais que palavras, e as atitudes do palhaço foram de escárnio e nada mais);

2. Máscara: A medida mais simples de todas, não invasiva, de baixíssimo custo, e que poderia ter salvo boa parte das milhares de vidas. Ao invés de distribuir o básico à população, uma PFF2/KN95, Bolsonaro menosprezou a eficácia das máscaras em geral inúmeras vezes. Voltaremos ao ponto mais adiante, pois ele não está sozinho nessa;

3. “Vachina”: Pesquisas atuais mostram que, além de ser a mais segura no que diz respeito às reações adversas, a CoronaVac é a mais eficaz em relação às variantes. Outro ponto importante a ser desenvolvido em momento oportuno. Aqui, o que importa é: a origem chinesa não deveria servir de parâmetro algum na discussão. Quanto menos o Dória. O atraso custou caro demais, vidas demais.

Em suma: em cama de ciência, política não deita. Todos de acordo? Menos mal que não. A pluralidade é sempre bem-vinda, desde que baseada em fatos e argumentos que se sustentem. Aos que decidiram prosseguir: parabéns. Pessoas sensatas, à primeira vista. Se você se diz de esquerda, em especial, tem o compromisso moral de ler até o fim — por mais que doa um pouquinho. Leitura é método não invasivo, oras. E não apresenta risco algum — a não ser que você tenha medo de ideias. Verdade dói, eu sei. Mas Mentira, e Bolsonaro é prova disso, mata. Leia. Conteste. Ou não. Concordemos. Pule para o penúltimo parágrafo, ao menos. De acordo? Prossigamos, portanto. E prossigamos, sem mais delongas, com uma pergunta:

Quem tem medo de Naomi Wolf?

Uma das mais representativas vozes da esquerda na virada do milênio, autora do best-seller mundial O Mito da Beleza, a jornalista foi literalmente cancelada nas redes sociais. Sua conta no Twitter, com cento e quarenta mil seguidores, suspensa de modo permanente. Publicações aos montes na blogosfera global renegavam Wolf, taxando-a de negacionista e antivax para baixo, desmerecendo seu trabalho sob a alegação da escritora ser “exagerada”, “delirante”, não citar fontes e interpretar uma expressão de maneira equivocada em seu mais recente livro, Outrages: Sex, Censorship and Criminalisation of Love, ainda sem tradução no Brasil. Do que ela, por sinal, segue se defendendo com veemência — e coerência.

Condenada de antemão sem direito a um julgamento imparcial, Naomi Wolf foi lançada à fogueira das vaidades virtuais, a bruxa responsável pela propagação de fake news sobre a pandemia e, logo, responsável pelas mortes de milhares de pessoas que se deixaram corromper pelos feitiços da desinformação. A mulher que ousou correr entre os lobos da Big Pharma.

Hoje, sem plataforma para além do obscuro Gettr e de seu Daily Clout, ou seja, sem voz na Ágora, morta-viva digital, Wolf vive à margem da sociedade como passamos a reconhecê-la de vez na pandemia — todos aprisionados no metaverso de uma tela. Faz pouco, abriu o Outspoken aqui no Substack: sigam. Após ser banida do Twitter, tentou migrar para o que hoje parece ser por excelência a Zona Autônoma Temporária, já permanente, idealizada por Hakim Bey: o tão perseguido Telegram. Tarde demais. Um perfil fake já havia sido aberto, incontrolável em seus absurdos, hoje com mais de trinta mil seguidores. Culpa do Telegram? De Naomi? Ou nossa?

Mas o que de tão grave assim fez Wolf?

Ainda em 2020, Naomi Wolf afirmou em sua conta no Twitter (e, aqui, não há como colocar as devidas fontes pois: censuradas) que o vírus havia saído de um laboratório, não de um morcego solto na natureza; que mulheres relatavam estar com sangramentos após se vacinarem; que havia casos de miocardites em rapazes; que não demorariam a surgir os famigerados passaportes de vacinação; que Dr. Anthony Fauci, infectologista, conselheiro da Casa Branca há tempos, seja ela presidida por um democrata ou um republicano, e supostamente a maior autoridade internacional no assunto pandemia, havia financiado pesquisas no laboratório de Wuhan. À primeira vista, o que mais parece ser mais uma teoria da conspiração tirada de algum livro de Orwell. À primeira vista.

De teoria, no entanto, a nuvem de conspirações que sempre pairou sobre a Big Pharma não tem nada. E já estamos carecas de saber. A “epidemia” de opioides, por exemplo. É só ligar na HBO e procurar pelo documentário O Crime do Século. Ou pesquisar no Google sobre os US$ 2.3 bilhões que a Pfizer teve de pagar a título de indenização por omitir os efeitos colaterais de treze medicamentos, dentre os quais o analgésico Bextra. Ou sobre o Chantix, remédio (também da Pfizer) que prometia o fim do tabagismo, mas que teve de ser retirado de circulação às pressas e na surdina, ainda em meados do ano passado, após “encontraram” nas pílulas um... carcinógeno. O que dizer do talco para bebês da Johnson & Johnson? Tudo teoricamente testado e aprovado para comercialização.

Antes, na Idade Média, até pouco tempo atrás, chamávamos de milagre ou maldição o que não sabíamos explicar. Não sabíamos explicar, mas acontecia. Era só abrir os olhos e ver. Não havia como negar. Acontecia. Havia quem acreditasse piamente, sem nada questionar. Havia quem duvidasse piamente, sem nada investigar. Havia quem investigasse. E, cedo ou tarde, aparecia a ciência para explicar tudo.

Naomi Wolf nunca foi cientista, sempre jornalista. E o papel de um bom jornalista, oras, é fazer perguntas incômodas, aquele velho clichê, levantar questões que ninguém mais levanta (que os perdoem as bolhas). Não é estar certo o tempo inteiro — são jornalistas, humanos, não semideuses. Mas investigar. E se Wolf levantou, a partir de dados por vezes oficiais, questões como “plataforma de software que pode receber uploads”, algo nem tão absurdo no mundo nanotecnológico de hoje, diga-se, e que o diga Ray Kurzweil, ou sobre a urina e as fezes de pessoas vacinadas com tecnologia mRNA, com base em um estudo científico, ainda que mal interpretado, foi essencialmente o papel dela como jornalista, por mais que, em certas ocasiões, tenha se furtado a questionar propriamente, convicta que se mostrava (ou demasiadamente humana). Errou? Errou. Quem nunca? Mais do que acertou? Para poucos. Ainda assim, quem deveria se responsabilizar por responder e esclarecer tais indagações: não o fez até hoje. Não apareceu para explicar nada com dados definitivos. E nem foi devidamente cobrado por isso. Quem seja: a Big Pharma.

Muito pelo contrário. A Pfizer, por exemplo, não só se nega a prestar as devidas informações sobre os resultados dos testes, os quais, sim, por favor, sim, só terminarão em 2024 (a ponto de preferir deixar de ganhar bilhões no “mercado” indiano a se submeter a um teste independente local) — e aqui não está sozinha: agências governamentais também devem maior transparência, ao contrário da FDA que requereu na justiça norte-americana, pasmem, 55 anos para liberar os dados sobre as vacinas, o que inclui a aprovação emergencial (e talvez os motivos que levaram o Dr. Marion Gruber a pedir demissão de sua diretoria na agência), além das demais fabricantes (Moderna, Astrazeneca et al) —, como ainda ganha contratos eximindo-a de quaisquer responsabilidades e memes de presente, garotos-propagandas e advogados sem custo algum a serviço dos bilionários da indústria farmacêutica, o clamor do público de modo geral. Geral. Não de todos. Muito pelo contrário. A começar por um dos responsáveis pela criação da vacina de mRNA, autor de nove patentes na tecnologia, Dr. Robert Malone.

Precisamos falar sobre Robert Malone

Para quem não associou nome à pessoa, um dos entrevistados no podcast de Joe Rogan que, ao lado do Dr. Peter McCullough — cardiologista que mais publicou papers revisados por pares em sua área na história, como Rogan bem lembrou —, foi o causador de toda a pressão que já fez as ações da Spotify perderem US$2 bilhões do valor de mercado. Dois cientistas altamente qualificados. E longe de serem os únicos a desafiar a narrativa oficial. O ganhador do Nobel por conta da associação do HIV à AIDS, Luc Montagnier, por exemplo. Logo no começo da pandemia, foi taxativo: vírus criado em laboratório. Cancelado de pronto pelos youtubers. Dois anos depois, a teoria está mais forte que nunca. Ninguém pediu perdão a Montagnier.

Como, provavelmente, ninguém pedirá a Robert Malone caso o tempo o prove correto. Até agora, pelo contrário, só descrédito e assassinato de reputação. Nem a paternidade da criança reconhecem. Oras. Os Irmãos Wright, então, não inventaram o avião pois não participaram do desenvolvimento do Boeing? Um porém: Malone não parou no controle de três eixos. Dois poréns: nosso ufanismo não faz do 14-bis o primeiro. Nem o melhor.

Pois bem: a máquina venceu. E Dr. Robert Malone foi banido do Twitter na primeira semana de 2022, dias após sua participação no podcast de Rogan. Não era bem esse o ideal de democracia para Sócrates.

Sob o risco de estarmos a serviço da desinformação que nos convém. Como Glenn Greenwald bem pontuou em artigo recente sobre o caso Rogan: censura. “As duas únicas opções são a submissão irrefletida a seus dogmas ou agir como um agente da ‘desinformação’. Dissidentes não existem para eles; qualquer desvio da visão de mundo deles é inerentemente perigoso — a ponto de não poder ser escutado.” Pecar em pensamento também é falta gravíssima para os guardiões da verdade, da moral e dos bons costumes.

Precisamos falar sobre os fact checkers

É quase unânime na hipermodernidade: fact checkers são nossos oráculos sagrados. Infelizmente, não posso me furtar a fazer certas perguntas de antigamente: quem decide o que é mentira e o que é verdade? Quem está por trás das agências de verificação? Quem as financia? O que são fatos e o que são meras opiniões? Estamos tratando de ciências biológicas, afinal, não de exatas. O que pode de fato ser afirmado categoricamente e o que não passa de malabarismo intelectual bem ao modo do velho Olavo? Como receber a notícia de que ao menos parte da indústria farmacêutica patrocina ao menos parte das agências que decidem por nós o que é ou não desinformação sobre a primeira, como é o caso da Robert Wood Johnson Foundation, que detém quase US$ 2 bilhões em ações da Johnson & Johnson, com a FactCheck.org (aka Facebook), para ficar em apenas um exemplo, e não se chocar? Alguém poderia me explicar quais seriam os conflitos de interesse aqui, por favor?

Procurei saber, na ausência de dados na internet, quanto a Pfizer havia gasto com publicidade no Brasil em 2020 e 2021 e como a verba fora distribuída entre os veículos de comunicação. Entrei em contato com a assessoria de imprensa local da farmacêutica, que me informou: “Por política global de comunicação, a Pfizer não abre esse tipo de dados financeiros.” Como já se viu, não só financeiros. Mas curioso: nos EUA, ao menos até 2020, abria. E não gastava pouco. Só lá, em 2019, foram US$ 2.4 bilhões. Em 2020, caiu um tiquinho: apenas US$ 1.8 bilhão. Para ilustrar, quase quatro vezes mais que o custo da última campanha de Trump. Quase quatro vezes mais que o McDonald’s gastou em publicidade no mundo inteiro em 2019. Afora o bom e velho lobby. Pergunto outra vez: quais seriam os possíveis conflitos de interesse aqui? Ainda mais sabendo que o lucro da Pfizer multiplicou seis vezes com as vendas das vacinas em 2021? E o que pensar quando a checagem dos fatos é tão frágil quanto um cream cracker?

Exemplo besta: uma agência de verificação brasileira desqualificou Malone, “que se diz criador das vacinas de RNA mensageiro” e “argumenta ainda que seriam necessários ao menos cinco anos de testes para conhecer todos os riscos associados às vacinas”. FALSO. O sujeito tem nove patentes, como já dito, a primeira, e só repete o que a própria Pfizer admite.

Não, não estou dando nada a entender para além do que simplesmente está posto. Só exigindo um pouco mais de transparência. Pois o nome disso, de novo, é olavismo travestido de Schopenhauer: como vencer um debate sem ter razão. Fake news. De quem, supostamente, está combatendo o que afirma ser fake news. O nome disso? Sem meias palavras: censura. A censura dos bilionários. A censura da Big Pharma, da BigTech, da Mainstream Media. A censura assegurada por Mark Zuckerberg a Anthony Fauci no começo da pandemia. A censura que normalizamos.

Assim como normalizamos as “desinformações” oficiais. Que abundam em cascata. Nem por isso, como observa o jornalista libertário e ator britânico Russell Brand, agora pintado como um direitista entre tantos nomes de esquerda, ficamos tão revoltados como ficamos com Joe Rogan. E não foram poucas desde o primeiro dia de pandemia. Da tentativa de ocultação dos primeiros casos por parte da China às contradições em série do Dr. Fauci, da CDC e da própria OMS.

Da feita que tomar a vacina, vai tudo ficar bem, a vida vai voltar ao normal. Duas doses bastam. Vacinados não transmitem o vírus. Não há riscos. O uso de máscaras não é recomendado — recomendação que só começou a ser feita após absurdos cinco meses de pandemia, quando todos já sabiam de sua eficácia no combate a uma pandemia desde o H1N1, pelo menos. E a maior ameaça à sociedade que o Twitter foi capaz de encontrar se chama Naomi Wolf?

Quem diria: hoje, sabemos através da grande mídia, ainda que escrita e em letrinhas miúdas, que mulheres estão de fato tendo sangramentos e alterações no ciclo menstrual. Que rapazes estão sofrendo de miocardites. Que Fauci, o “Satã” de Wolf, mentiu no Congresso norte-americano sobre o financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde, sob seu comando, a pesquisas com coronavírus no centro de pesquisas de Wuhan. Que o vírus pode ter, sim, saído de um laboratório, hipótese cada vez mais provável. Em suma: que Naomi Wolf estava certa. E tentou nos alertar. Preferimos cancelar mais um dos nossos a engrossar o coro dos descontentes com o surto de desinformação oficial. A sermos nossos próprios fact checkers, o bom e velho DYOR.

Sugestões de análise, pesquisa e reflexão: passaportes são válidos de fato no combate à pandemia mesmo se sabendo que a carga viral é basicamente idêntica em vacinados e não vacinados? Por que essa sanha de obrigar o outro a fazer o que ele não quer? Pois sociedade? O pacto social, se é que podemos falar de um, foi quebrado da feita que se “descobriu” que vacinados podem, sim, transmitir o vírus — o que foi veementemente assegurado que não aconteceria e, portanto, era um dever de todos tomar a vacina em prol do coletivo: “the virus stops”. Da feita que duas doses já não bastavam mais. Em janeiro, por sinal, um dos pais da Astrazeneca (reconhecido, diga-se), Sir Andrew Pollard, afirmou ser insustentável vacinar a população mundial a cada seis meses e que mais evidências são necessárias antes de se oferecer uma quarta dose aos ingleses. Outro antivax, capaz?

“Lembra de quando todo mundo sabia que as lutas-livres eram fake e enfim admitiram isso e os fãs nem ligaram e continuaram assistindo mesmo assim? Estamos quase lá com os políticos e a mídia”. Sábias e sarcásticas (no que tange ao “quase”, para mau entendedor) palavras do “anticiência” Robert Malone em seu newsletter. E assim viramos garotos-propagandas da Big Pharma, seus maiores fãs e advogados.

“Crime moral catastrófico”

Justo quando a medicina natural ganhava cada vez mais espaço, os alimentos orgânicos. Quando antigas palavras de ordem da esquerda já estavam encrostadas no inconsciente coletivo. É proibido proibir. A única censura válida é a autocensura. Não é não. Meu corpo, minhas regras. A palavra da vítima basta para uma investigação. Qual será o próximo bordão a cair por terra? Porque, sim, há vítimas. De imunossupressão. De sangramentos. De miocardite. De paralisia. Estudos aos montes. Estudo confirmando (ainda que in vitro — menos mal que estudaram in vivo e está tudo bem) o pior dos pesadelos de Montagnier. E relatos aos montes de outras tantas supostas vítimas. Cujas relações com a vacina não são necessariamente falsas, como sugerem as agências de verificação, só não foram verificadas como deveriam ser. Por poucas que sejam, por menor que seja o índice. São bilhões de vacinados. “Ah, médicos pela vida lá da CPI, Telegram, vizinho”. Não: pessoas. Sobreviventes da pandemia. Que não têm voz na grande mídia, infelizmente. E, talvez por isso, precisam debandar para veículos alternativos. Se é que assim podemos chamar o British Medical Journal. Tempos hipermodernos. Vai que.

Deveríamos nós acolher essas supostas vítimas e exigir investigação e transparência, por mais raros que possam ser os episódios, ao invés de apontar o dedo e desacreditá-las como “antivax”, como “desinformação”. Se alegam ser vítimas da vacina, impossível serem antivax. Desinformação, por sua vez, é só mais um sinônimo para “mentirosa”, “exagerada”, “delirante”. O que tanto já se ouviu em delegacias mundo afora em casos de violência doméstica e crimes sexuais. Em uma palavra: censura. Se há riscos, por menores que sejam, deve haver escolha.

Afora as restrições e o cerceamento de direitos fundamentais, o controle cada vez maior sobre a população, o que “será lembrado pelas gerações mais novas como um crime moral catastrófico”, segundo a jornalista norte-americana Bari Weiss — de centro-esquerda, diga-se, antiga editora de cultura e política do New York Times.

E como melhor deter uma revolução senão desmantelando-a por dentro? Toda uma nova geração aprendendo justo o contrário de tudo aquilo que pregávamos até outro dia. Aprendendo a apontar o dedo e cancelar o outro como mentiroso, exagerado, delirante, antivax, uma ameaça à sociedade, o inimigo. Quantas gerações serão necessárias até se reparar isso?

“Sei que muitos dos meus amigos liberais e progressistas estão comigo nessa e não querem dizer em alto e bom tom porque estão com medo de serem chamados de antivax ou negacionistas ou difamados como trumpistas. Perdão. Mas se você acredita na ciência, você vai checar os dados que não tínhamos há dois anos e descobrir que máscaras de pano não fazem nada, você vai se dar conta de que pode mostrar seu passaporte de vacinação num restaurante e ainda assim estar assintomático mas contaminado com a Ômicron”, desenha Weiss.

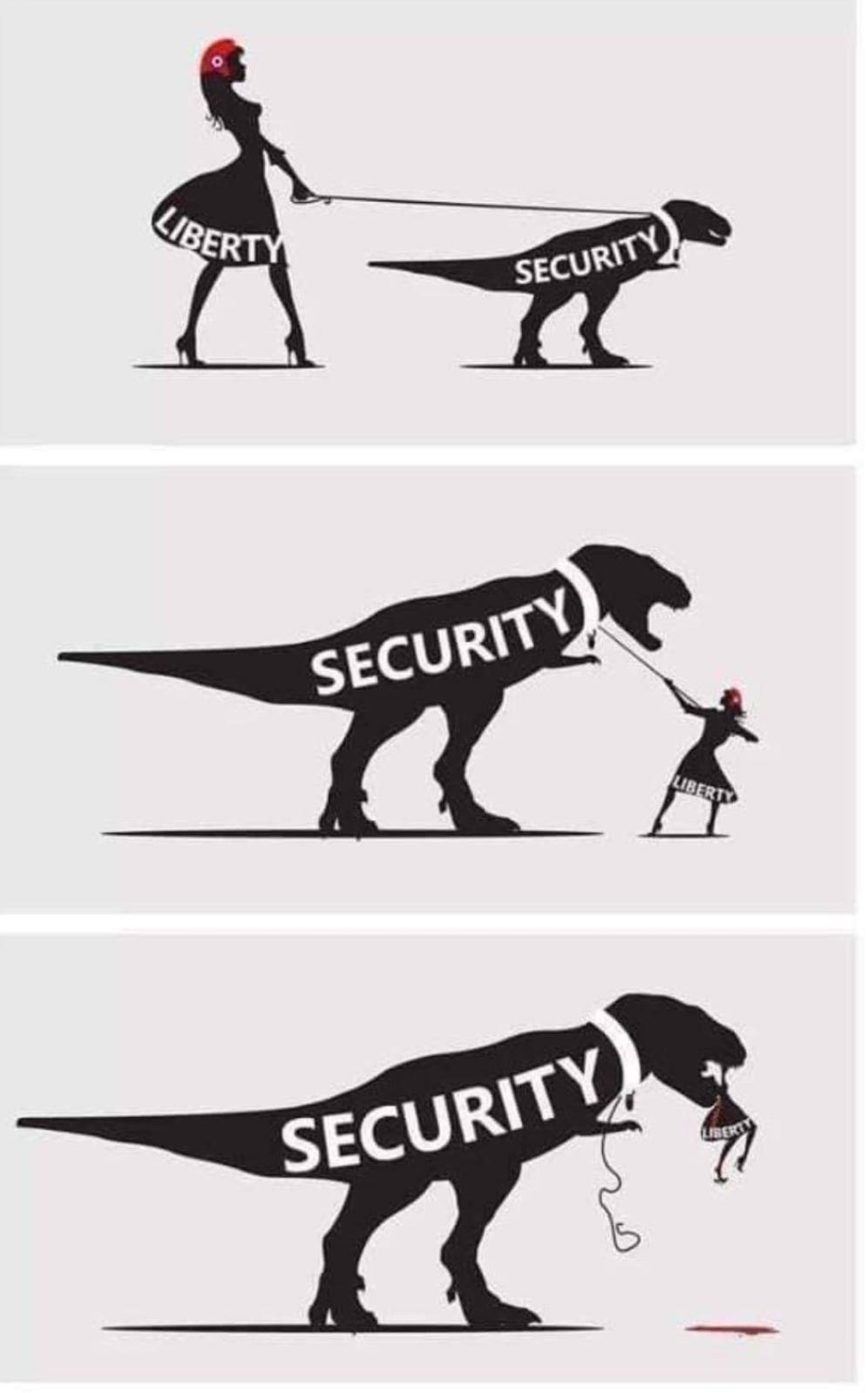

Generalizamos ciência, generalizamos máscaras, generalizamos medidas restritivas, generalizamos vacinas, generalizamos fake news, generalizamos o inimigo. Justo a censura e a liberdade, resolvemos relativizar.

Precisamos falar sobre Joe Rogan

Não é de hoje que Glenn Greenwald vem se rebelando contra a “censura dos liberais”. Foi um dos pouquíssimos a sair em defesa de Naomi Wolf quando a escritora foi banida, inclusive (e, aqui, incluo-me). Mas e David Miranda, o que tem a dizer? Por outro lado: como não entender seu silêncio no Brasil de Bolsonaro, da polarização política? O medo é real. A desinformação, a intolerância e a cultura do cancelamento são reais. Tão reais quanto quem delas se serve. Quem se beneficia com a campanha de censura a Joe Rogan, cuja audiência hoje é treze vezes maior que a da CNN norte-americana? Única pessoa, por sinal, capaz de levar Bernie Sanders à tão sonhada presidência dos EUA em 2024 — sim, Rogan apoiou o socialista em 2020, o que dividiu opiniões na época por conta de algumas declarações politicamente incorretas (e, agora, tão logo fechei o artigo, expressões racistas) do passado. Relembrando: pessoas erram. Nada mais humano. E Rogan parece se mostrar disposto a aprender e evoluir com os próprios erros — de uma época, diga-se, em que quase todos nós errávamos. Podemos perdoá-lo? Não estou relativizando racismo de hoje nem de ontem, só reforçando o racismo estrutural que nos permeia desde sempre. Mas quantas vezes vemos esse mea culpa na grande mídia, sempre envolta no manto de uma suposta imparcialidade? E entre nós mesmos?

Curiosidade: Neil Young, o primeiro a se levantar contra Rogan, havia vendido os direitos de suas músicas à empresa Hipgnosis, que se fundiu com a Blackstone um mês antes desta contratar o ex-CEO da Pfizer como Senior Advisor em agosto de 2020. Não acredito que Young tenha sido capaz de se submeter a pressões externas. Expressas, ao menos. Já tácitas... não seria a primeira vez. Em 1985, Young declarou à revista Melody Maker que os homossexuais seriam os responsáveis pela AIDS, além de outras atrocidades. Não o condeno, todavia — era a narrativa da mídia na época. E ele se arrependeu posteriormente, “salvo pelo grunge”. Embora diga muito sobre o quanto o músico canadense pode ser influenciável. Só mais um dentre tantos Homers de Bonner. Pensar cansa, afinal. Nada como ligar a TV e simplesmente acreditar em tudo. Ainda que numa realidade bem distante daquela pintada pelo músico na célebre “Flags of Freedom”, onde ele canta: “Já viram as bandeiras da liberdade? Quais são as cores delas agora? Vocês acham que acreditam na de vocês mais do que os outros acreditam nas deles, de algum modo?” Ontem, os gays. Hoje, os não vacinados.

Outra curiosidade, aliás: um levantamento mostrou que, na Inglaterra, uma das categorias profissionais que mais resistem à vacinação obrigatória é justo a classe artística. A começar por Eric Clapton, cujos membros ficaram paralisados por semanas após tomar a segunda dose, Van Morrison e Morrissey. Ao lado dos artistas, na pesquisa, estão médicos, personal trainers e... garçons. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores inglês, inclusive o antigo líder, Jeremy Cornby, junto a de outros partidos de esquerda, também são contra o mandato. Os operários, afinal, é quem estão ficando desempregados por simplesmente não confiarem no Estado. E, sabemos, não são o inimigo, como governantes a exemplo de Emmanuel Macron os vêm pintando. Na Itália, vacinados se uniram em praça pública a não vacinados para queimarem seus passaportes de vacinação. O inimigo é e sempre foi o Estado. Não à toa, o receio da comunidade negra norte-americana em se vacinar. Talvez Bernie Sanders seja o único capaz de mudar isso? Cordeiros somos nós. E não mais espertos que os outros.

Quando apenas validamos cientistas que nos agradam, quando os colocamos em pedestais inatingíveis, inquestionáveis, o nome disso já não é mais ciência. É religião. E estamos carecas de saber o que acontece quando se mistura religião e Estado.

Exatamente o que aconteceu no caso Spotify. Enquanto era só mais uma história de censura e cancelamento por parte dos tribunais populares online, nada de novo no front. O fato de que a Casa Branca tenha se manifestado, exigindo que a empresa adotasse uma postura mais rígida, indo de total encontro à Primeira Emenda: é outro nível. Foucault explica. Deleuze idem. Ou explicariam, estivessem vivos. Mbembe está. E tentou explicar, no comecinho da pandemia, como esta poderia servir de desculpa para que governos implementassem formas de controle cada vez mais rígidas sobre a população, democratizando o poder de matar. De pronto, evidente, rechaçado no Brasil. O tempo, todavia, sempre o tempo, deu-lhe razão. Campos de “quarentena” na Austrália. Câmeras com biometria espalhadas por toda a China. Microchips na Suécia. Mandatos segregacionistas por todos os cantos do globo. Lockdowns intermináveis. Inteligência artificial ocupando espaços. Não faltam exemplos já concretizados ou em vias de concretização. Para não falar do mais eficaz e barato de todos: a polarização.

Precisamos falar sobre princípios

No campo prático, por mais brilhante teórico que seja, Edward Snowden assim sintetizou o problema numa entrevista concedida a Joe Rogan, ainda em 2020: “Acho que muito se resume às pessoas se esquecerem do que são princípios e por que eles são importantes. Você pode odiar o Julian Assange, pode achar que ele é uma marionete da Rússia ou a pior pessoa do mundo, a reencarnação do Hitler ou do Stalin, mas ainda assim se dar conta de que, ao condená-lo, isso acaba prejudicando você mesmo, prejudicando a sociedade, o futuro dos seus filhos”, concluindo que nossos bens mais preciosos são a liberdade de expressão e julgamentos justos, imparciais.

Presume-se que se poderia substituir “Julian Assange” por Wolf, Malone, Rogan, o vizinho? Pois presume-se bem. “Ninguém tem opiniões mais fortes sobre Joe Rogan do que pessoas que nunca escutaram Joe Rogan”, afirmou o ativista dia desses em sua conta no Twitter.

Só se aprende com os erros quando estes são admitidos. Às vezes, nem assim. Vide Nuremberg. Quando foi que começamos a abrir mão de nossos valores mais intrínsecos? Não falo nem de moral, mas de ética mesmo. Princípios. E aonde vamos chegar com isso? Antes, uns endossavam abuso de poder; outros, corrupção. Todos agora, por medo, velha tática da guerra ao terror, endossam a supressão de liberdades individuais e a censura em nome injustificadamente do coletivo. Só que bruxas foram queimadas em nome do coletivo. Livros foram queimados em nome do coletivo. Obras de arte foram censuradas. Informações foram censuradas, o debate. Naomi Wolf.

Não tenho autoridade para opinar sobre medicina ou infectologia e nem é esse o foco do artigo. O viés aqui é comunicacional. Neste sentido, uma coisa seria refutar a afirmação de que o “tratamento precoce” de fato funciona, com os devidos estudos científicos em mãos, ou condenar Bolsonaro por gastar milhões num medicamento sem a devida comprovação da eficácia contra determinado parasita, o que eu mesmo fiz na época e o faria de novo. Agora, censurar a Ivermectina como “remédio para cavalos e vacas”, justo a FDA? E os estudos sobre a cannabis? Vamos condenar uma e liberar a outra? Condenar as duas? Liberar ambas? E se a maconha for, de fato, a grande solução para (quase) todos os nossos problemas? Escutaremos a ciência? Ou a política? Ou a religião? Até decidirmos, Québec proíbe o consumo da erva aos que recusam a vacina. Pura ciência.

Enquanto isso, damos piruetas mentais para tentar justificar o injustificável, valendo-nos de argumentos tão desonestos quanto comparar a obrigatoriedade da vacina à obrigatoriedade do uso de cinto de segurança ou da vacinação infantil já em prática há décadas, quando nada disso está sendo ainda testado. Pés metralhados por sucessivos tiros: não se vacina, mas cheira cocaína (injeta heroína, fuma crack, toma bala et al). Primeiro, uma é obrigatória e a outra é proibida. Ainda assim: cheira quem quer. Segundo, sabemos de cor todos os efeitos colaterais da cocaína, batizada ou não. Há quem prefira o risco. Há quem diga não. E, apesar de alguns efeitos colaterais de certas vacinas serem já bem conhecidas, há quem prefira encará-los como mitos urbanos.

Violência doméstica um dia também já foi mito, como hoje o são as miocardites. Como hoje são paradigmas científicos seculares, elementares, como a imunidade natural, reconhecida há 2500 anos pela ciência — mas só agora pelo CDC. Terrabolistas seriam assim tão diferentes de terraplanistas? Quem diria: a terra não é plana nem redonda. A terra, ah, a terra, a terra é oval.

Enquanto isso, o mundo nos escapa cada vez mais pelos dedos. Para ficar no título autoexplicativo do livro do norte-americano Ben Burgis, entrevistado por Greenwald: Canceling comedians while the world burns. Precisamos escutar o que o precariado tem a nos dizer, amá-lo para além da palavra. Precisamos entender que, ulteriormente, o conceito de fascismo é justo passar por cima de valores individuais. Que “liberdade, ulteriormente, significa o direito de outras pessoas fazerem coisas que você não aprova”, segundo Thomas Sowell. E “que todo mundo é idêntico na sua tácita crença secreta de que bem lá no fundo é diferente de todo mundo”. David Foster Wallace.

Um perigo, aliás, esse sentimento de ser mais especial do que o outro. Quanto mais agora. Um estudo do FED, por exemplo, associou a pandemia de 1918 a ganhos do Partido Nazista e a um surto de extremismo eleitoral que perdurou até 1933. Coin-cidência, a graphic novel MAUS ter sido recém-banida de uma escola no Tennessee? Ou 1984 ter recebido uma tarja preta na Universidade de Northampton, na Inglaterra? “Só há um tipo de pessoa que votaria para banir MAUS, independente de como estejam se chamando hoje em dia”, declarou Neil Gaiman em suas redes sociais. Substitua “MAUS” como bem entender.

Com a palavra, novamente, Edward Snowden, dessa vez em entrevista a Russell Brand: “As piores conspirações estão em plena vista”.

Precisamos falar (sim) sobre Bolsonaro (e Trump)

Ao que se pergunta: desde quando teorias da conspiração passaram a ser exclusividades da extrema-direita? Ninguém aqui está falando em “complôs illuminati de dominação mundial levados a cabo por pedófilos de Hollywood que se valem do andrenocromo, sérum da imortalidade encontrado nas glândulas de crianças sob coação em rituais satânicos”. Até porque, não é mesmo, do que a infertilidade do Ocidente lhes valeria? Cuidado: ironia detectada. Fato é: Jeffrey Epstein existe, não se pode negar (e tampouco estamos dando a devida atenção ao caso). Watergate. Tuskegee. Northwoods. Nayirah. A Operação Paperclip. O próprio “crime do século” já praticado pela Big Pharma. Todo um Wikileaks cheinho de conspirações para quem quiser ver. Basicamente toda grande matéria investigativa teve início no campo da teoria e desvendou grandes conspirações. Há um método na ciência, inclusive, voltado a isso, à observação: o empirismo. E, como já foi dito, não há como negar certos fenômenos. Sob pena de obscurantismo.

Foi só depois de muito tempo observando e ponderando que decidi escrever este texto. O medo de Bolsonaro acabou sendo maior que o medo de ser cancelado. E para bem, bem além das eleições de 2022, o medo do controle exercido por “mãos invisíveis”, ainda que “em plena vista”. Desde sempre.

Em Ponto-final, o filósofo e cientista social Marcos Nobre defende, logo na primeira página, que “desobrigar de pensar é um dos grandes objetivos do projeto autoritário de Bolsonaro (...) passamos a aceitar debater e pensar nos termos dele”. Não existem ingênuos no poder, no Vale do Silício, na indústria farmacêutica. Só nas redes sociais, mesmo.

Bolsonaro, por sua vez, que de burro não tem nada, sabe muito bem se aproveitar da situação toda. Vai comendo pelas beiradas. E assim vai virando o bastião demagogo da liberdade. O líder fortuito da resistência pós-pandêmica. O líder que não foi durante a pandemia. O porta-voz de um discurso materialmente vazio. A liberdade que lhe convém: e o casamento gay, a legalização das drogas, do aborto, a defesa da tortura? Tudo presente. Engana-se quem quer. Outra coisa que sabemos bem. E não são poucos os que se deixam enganar. Mas a resistência? Existe.

Pode até deixar o poder, ou não, mas o povo que votou em Bolsonaro em 2018 continuará aí e cada vez mais revoltado. A desconfiança entre tribos só aumenta, aumenta, aumenta. Quando era justo nossa chance de enfim entrar num acordo de paz. Reparem: toda a essência do discurso “deles” quanto a tópicos ligados à ciência não é muito diferente da essência do “nosso” (ou o do que era o nosso) em relação a (quase) todo o resto. E o resto não é pouca coisa. Assim como os direitos de uma minoria não devem ser desprezados só por se tratar de uma minoria. Sabemos bem. Por que arriscar perder tudo, o que ainda resta, enquanto é tempo de todos nos unirmos contra a máquina, contra o Grande Reset, que de teoria não tem nada além de conspiração escancarada? Nosso próprio reset. Nosso reset enquanto humanidade.

Ulteriormente, nossa análise científica é a seguinte: “Bolsonaro falou, sou contra”. Funciona bem na política. Não na ciência. E foi assim que, abandonada, descreditada, humilhada, marginalizada, fragilizada, vulnerável, sozinha, Naomi Wolf acabou encontrando acolhimento nos braços de... Steve Bannon.

Censurar o Telegram (no que o ministro Adriano Barroso já voltou atrás) não impedirá a circulação de informações. O melhor Telegram segue sendo uma pracinha do interior, afinal, para citar Guilherme Fiuza — o que faço com dor, muita dor, quase síncope, no coração. Uma de nossas pautas sempre foi ocupar espaços. Pois bem. Estão reocupando os nossos, que já eram poucos. Nossos espaços, nossas narrativas. Precisamos do Fiuza para saber sobre a mãe banida das redes por denunciar a morte do filho em decorrência da vacina. Isso diz muito, mas muito mais sobre nós mesmos do que sobre Fiuza. Pergunto: nos braços de quem o povo acabará encontrando acolhimento, cedo ou tarde?

E quando governos começarem a reconhecer que, sim, há vítimas? A Austrália, justo quem, já prepara o bolso para indenizá-las. Mais de 80 mil requerimentos foram preenchidos até o momento. Quantos mais governos o farão até o fim do ano?

Nos Estados Unidos, Trump ainda impera com força e neste mês inaugura sua própria rede social, a Truth, enquanto a aprovação de Biden só faz cair. E por aqui, na terra dos jacarés, como será?

No fim, estamos sim entre a cruz e a espada. Entre a necropolítica local e a biopolítica global. E não há de se falar em escolher um lado. Não há benefício algum nessa ou em qualquer outra polarização. Passando da hora de revermos e nos reapossarmos de nossos princípios e bandeiras históricas.

Precisamos falar sobre a ilusão de se “combater um discurso”

Pois o discurso que estamos combatendo, no fim das contas, é o nosso próprio. Parece que nos preparamos por décadas, séculos, para uma guerra e, na hora H, acabamos nos borrando de medo, apavorados, esquecemos tudo. E cá estamos na ilusão de que combatemos algo com um discurso tão vazio quanto, tão anticientífico, tão autoritário e intolerante. Contraditório em si mesmo. O que impedirá o Estado de jogar qualquer um de nós num campo de “quarentena”, mesmo imunizado, naturalmente ou com vacina, sob o argumento do sujeito ser uma ameaça à sociedade, seja ela qual for? É isso mesmo que queremos para nossos filhos?

Passamos a relativizar demais certas coisas que não poderíamos jamais ter relativizado. Enquanto isso, o Estado concentra cada vez mais poder em suas mãos. O que mais estaremos dispostos a relativizar? Onde isso irá parar? Racismo científico? Campos de “quarentena” espalhados pelo mundo? Estados neoabsolutistas? Ainda mais censura?

E quem irá cuidar das vítimas de nossa intolerância? Quem seria responsabilizado por Fernanda Torres caso a atriz tivesse (ou venha a ter) complicações em decorrência da coação que sofreu para tomar uma vacina contraindicada pela própria fabricante sem uma consulta médica prévia a pessoas com predisposição a trombose? É só ler a bula. Mais ciência que isso, impossível. Benefícios superam riscos para quem, cara-pálida?

Mas quase cancelamos a sommelier Fernanda Torres mesmo assim. Cancelamos Naomi Wolf ao invés de Anthony Fauci. Um dos maiores ícones da esquerda mundial dos últimos tempos banida por bilionários — os que multiplicaram suas fortunas com a pandemia — da vida social e ainda aplaudimos. Cobramos mais punições. Mais controle. Tudo errado. Devemos um pedido de perdão a Wolf. Não o contrário.

Se não impede a transmissão, se não impede nem sequer a hospitalização conforme esperávamos (embora, para a grande mídia, sejamos agora 91% de não imunizados e, quem diria, responsáveis pela atual “epidemia”), se ainda está sendo testado, é obrigatório por quê, mesmo? Em todo caso: por que cobrar do povo em vez de cobrar um pouco dos governantes, para variar? Mais hospitais, mais infraestrutura, mais médicos, enfermeiras, remédios — a grande chance do SUS de fato sair do papel. O que queremos, afinal, é um maior controle sobre o vírus ou sobre o outro?

Há dois anos, publiquei, no jornal Le Monde Diplomatique, o artigo “O incloroquinável Napoleão de Hospício contra o mundo”, alertando para a catástrofe a caminho com Bolsonaro na liderança do contra-ataque ao combate à pandemia, contra “o mundo todo comunista, e em conluio com nossa facção comunista de infiltrados, Dória Caiado Barbalho et al.” Hoje, vejo-me na obrigação de parafrasear meu próprio texto. A lista, porém, é um pouco mais extensa aqui. O combate agora parece ser contra o mundo todo antivax, e em conluio com a facção antivax de infiltrados: Achille Mbembe, Glenn Greenwald, Edward Snowden, Russell Brand, Jeremy Cornby, Bari Weiss, Joe Rogan, Naomi Wolf et al. Para ficarmos em alguns dos principais nomes de esquerda — e não da facção “antivax”, mas da história recente.

Não nos enganemos. Para cada Neil Young, haverá um Eric Clapton, um Van Morrison, um Bob Dylan. Um Ice Cube, um Snoop Dogg. Para cada Joni Mitchell, haverá uma Kim Gordon, uma M.I.A., uma Nicki Minaj. Do mesmo modo, para cada Anthony Fauci, haverá um Robert Malone, um Luc Montagnier, um Andrew Pollard, um Peter McCullough. Um Walter M. Chesnut. Para cada Kate Bolduan, haverá toda uma matilha, todo um coven de Naomis.

Não nos enganemos. Bolsonaro é um desvio, um tumor que deve ser extirpado, sim, mas uma distração. Das mais perigosas, evidente, uma cratera na estrada, mas ainda assim: uma distração. O que está em jogo aqui é, sim, maior que Bolsonaro. E não, o inimigo de meu inimigo não é necessariamente meu amigo. Há princípios básicos em jogo dos quais não podemos abrir mão sob o risco de nos tornarmos iguais ou piores do que o inimigo em comum. Uma batalha de cada vez. Primeiro, qualquer tipo de discriminação e neofascismo. A começar pelo nosso. Somos, sim, nosso pior inimigo.

Só que, ulteriormente, para vencermos essa guerra, precisamos de Naomi Wolf de volta a nosso lado. Precisamos. Precisamos de Naomi Wolf de braços dados com Neil Young e Joni Mitchell de braços dados com Joe Rogan. E todos de braços dados com os caminhoneiros do Canadá, com os médicos e as enfermeiras dos Estados Unidos, com os trabalhadores da Europa, com os servidores públicos de São Paulo, com os australianos quarentenados, assim como os vacinados deram os braços aos não vacinados na Itália, todos e todas dançando em torno da mesma fogueira.

Por enquanto, preferimos seguir fiscalizando a vida alheia e, de tochas em mãos, caçando as novas bruxas, cobrando maior controle e restrição de direitos fundamentais do indivíduo sob as alegações mais contraditórias a cobrar de quem deveria ser cobrado. E com máscara de pano sobre o queixo.

Aqui, a grande questão é: quem irá lutar contra o controle (do Estado/ poder/patriarcado/bilionários et al) se quem lutava antes ora é quem o cobra?

*Caco Ishak é escritor, jornalista, mestre em Comunicação pela ECA/USP e imunizado, até o momento, com duas doses. Mais infos, aqui.