As tantas aspas da Vanguarda (parte 1)

Marxismo e Estado: quando significados extrapolam (in)significantes.

Os piores senhores eram os que se mostravam mais bondosos para com seus escravos, pois assim impediam que o horror do sistema fosse percebido pelos que o sofriam, e compreendido pelos que o contemplavam. (Oscar Wilde)

Dito logo de partida: a polarização política é a medida mais barata e eficaz de controle social. Da boa e velha Candinha aos X9s digitais anônimos, muito embora o termo esteja em voga em tempos metaversianos, não é de hoje que essa polarização vem sendo construída. O inferno girondino sempre foi o outro e o outro sempre bateu à porta jacobina. Mas, e se o Millennial de Saint-Exupéry “descobrisse” a antipólvora, o óbvio revolucionário, que as diferenças que alimentam a dualidade são em número bem menor que as semelhanças? Que as afinidades entre comunistas e liberais, por exemplo, (anarquistas tratados de berço como doces bárbaros), são bem mais significativas do que nos fizeram crer por mais de século? Easy, boyo.

Marx já havia escrito sua “dupla tríade” inicial, economia barra política, e o anarquista Joseph Déjacque, lançado mão do termo “libertário”, três décadas e meia antes, em carta a Pierre Joseph Proudhon, quando, em 1891, Oscar Wilde publicou “A alma do homem sob o socialismo” na revista The Fortnightly Review. Adepto do libertarianismo, o dândi foi categórico no ensaio: “Se o Socialismo for Autoritário; se houver governos armados de poderes econômicos como estão agora armados de poderes políticos; se, numa palavra, houver Tiranias Industriais, então o derradeiro estado do homem será ainda pior que o primeiro.” E há quem ainda corteje de sorriso aberto a Revolução 4.0 dos Farelos Tecnológicos.

Autoritarismo estatal que, portanto, anda de mãos dadas com o altruísmo pequeno-burguês. Como questionar a legitimidade de um contramovimento quando, na prática, nada de fato se transforma? “Por que deveriam ser gratos pelas migalhas que caem da mesa do homem rico? Deveriam é estar sentados a ela.” Filé e champanhe à vontade para todos, e não resto de carne em osso de quinta, insetos nem sintéticos aos 99% logo abaixo do topo à base. E atenção: independente de como cada um decida tocar a própria vida. Compreendido por Wilde como “atividade de qualquer espécie”, bom que se frise, o trabalho por meio do qual o homem chegaria a seu devido lugar à mesa deveria ser de livre escolha, bem como os anseios de cooperação em comunidade. O homem “não deve sofrer nenhuma forma de coação. (...) É necessário que toda associação seja voluntária, pois somente numa associação voluntária o homem é justo.” E há quem ainda prefira tratar o povo de modo condescendente, o filho órfão de vários pais ausentes, à base de mandados e recompensas filantrópicas.

A proposta desta série de dois ou três artigos, assim (não) sendo, é justo demonstrar, ou tentá-lo, conforme defendeu Wilde, que será “por meio do Socialismo que atingiremos o Individualismo.” Não confundir com o “poder de indivíduos” em detrimento do “poder de instituições” aristotélico. Nó na cabeça? Pois vá vendo: nada de novo no front democrático, para a apreensão de oligarcas com devaneios de realeza que vêm chafurdando, demagogos que só eles, na oclocracia ocidental dos últimos cento e cinquenta anos, nosso neofeudalismo corporativista hipermoderno. Wilde vislumbrou o oposto disso. “Como uma consequência natural, o Estado deve abandonar toda ideia de governo. Deve abandoná-la, pois como disse um sábio muitos séculos antes de Cristo, há como se deixar a humanidade entregue a si mesma, mas não há como governar a humanidade. Todas as formas de governo estão destinadas ao fracasso.” Maldito libertário, libertino – neoliberal, capaz?

Será possível que Wilde, justo Wilde, não tenha entendido nada nem do socialismo que se propusera discorrer barra experienciar nem de Grécia Antiga quanto menos do próprio zeitgeist?

Ou, conforme arguido no apêndice do artigo anterior, fomos nós quem abandonamos o que fora propagado aos quatro ventos como virtude e ora volta para nos atormentar? Um dos princípios basilares do humanismo, lato sensu: a escuta do outro. Sem prejulgamentos, sem pós-penitências. Embora com máxima responsabilidade por parte de quem escuta; pilar essencial da liberdade, afinal, anterior até a responsabilidade de quem fala. O que pressupõe o não abandono de quem se escuta, do que se cativa. Nosso bom e velho proletariado, por exemplo, hoje rebaixado ao posto de precariado – estado, indiscutível, “ainda pior que o primeiro”. Quão pior estamos dispostos a torná-lo contraditoriamente em nome de quem deveria ser escutado, beneficiado, o povo? Em nome dos direitos humanos não mais denunciaremos violações contrárias aos direitos humanos? Só as favoráveis, as que nos convêm?

A não-ditadura do precariado

Décadas após Marx ter discorrido sobre a “ditadura do proletariado” e a teoria ter sido posta em prática na Comuna de Paris, Wilde foi ardiloso o suficiente para enumerar três espécies de déspota: “Há o que tiraniza o corpo. Há o que tiraniza a alma. Há o que tiraniza o corpo e a alma. O primeiro chama-se Príncipe. O segundo chama-se Papa. O terceiro chama-se Povo.” Muito embora estivesse coberto de razão, como veremos mais adiante, talvez tenha ocorrido uma falha na comunicação entre o sociólogo alemão e o bardo inglês, como, de resto, entre basicamente todos à época. Falha que, mal sabiam, acabaria se perpetuando por mais de século.

Hoje, a visão do economista Marcos Arruda já parece ser lugar comum, ao menos nos redutos com um mínimo de razoabilidade:

A verdadeira chave da visão de Marx, e também de Engels, é o estabelecimento de “uma constituição democrática” e uma realidade socioeconômica coerente com ela; isto implica, passageiramente, a hegemonia, inclusive político-militar, da classe social das trabalhadoras/es sobre a antiga classe dominante. Implica igualmente um processo, que eu entendo como gradual, de autoempoderamento do mundo do trabalho e de sua emancipação do trabalho, saber e criatividade humanos através da posse compartilhada dos bens e recursos produtivos: a cooperação. Portanto, democracia econômica como fundamento da democracia política. Democracia do mundo do trabalho como a face positiva da “ditadura revolucionária do proletariado”, enquanto capitalistas houver que tentem reconquistar seus privilégios e seu status de opressores. Não é legítimo, portanto, entender o conceito de ditadura do proletariado fora do seu contexto histórico e da semântica que lhe atribui Marx.

E não é difícil compreender o contexto à luz do atual: com “ditadura do proletariado”, Marx simplesmente fez um contraponto à ditadura do Estado burguês, ditadura e controle que se conservam até hoje, não mais via disciplina e punição, mas cooptados no desejo. O que vestimos, o que comemos, como pensamos, como agimos, o que dizemos, qual narrativa, conforme o que o establishment, o status quo espera de nós. Somos parte do espetáculo, vivemos a ilusão de que interagimos, de que somos protagonistas, roteiristas e diretores de nossas próprias histórias. Se nem o próprio Marx escapou das tantas quimeras...

No capítulo intitulado “Marx: teórico do anarquismo” (tradução de Marly Vianna), extraído da Parte I de seu livro Marx, critique du marxisme, de 1973, o sociólogo francês Maximilien Rubel pincela os esboços de um jovem Karl Marx, jornalista político aos 24 anos, “em nome de uma liberdade que ele imaginava como essência do homem e como joia e ornamento da natureza humana, mas ainda em nome de um Estado concebido como realização da liberdade racional.”

Não demorou, no entanto, para que, ingenuidade perdida, Marx escrevesse dois ensaios dali a menos de dois anos: “Introdução à crítica da filosofia hegeliana do Direito” e “Sobre a questão judaica”. Dois escritos, um único manifesto, com o qual, segundo Rubel, Marx “indica, de uma vez por todas, e condena sem reservas, as duas instituições sociais que ele considerava estarem na origem dos males e das taras de que padece a sociedade moderna e de que padecerá até que uma revolução social consiga aboli-las: o Estado e o dinheiro.” Amadureceu bem.

O Mouro, todavia, nunca chegou a iniciar sua segunda tríade na qual trataria com a devida profundidade sobre a questão estatal. “O equívoco do século”, conforme denominou Rubel, “o marxismo como ideologia do Estado” teria nascido de tal lacuna, “lacuna esta que permitiu que os donos de um aparato estatal batizado de socialista incluíssem Marx entre os adeptos de um socialismo ou de um comunismo de Estado, se não diretamente de um socialismo ‘autoritário’”, que se valeu das “ambiguidades” dos textos marxistas e representou “sua mais completa negação, tanto em sua verdade fundamental quanto na sua finalidade abertamente proclamada.”

Ambiguidades só a quem convêm, evidente. Não faltaram posições mui bem estabelecidas a respeito, antes e depois do Manifesto. O trecho que se estrai de Obras, de 1844, é só mais um reforço: “A existência do Estado e a existência da servidão são inseparáveis.(...) Quanto mais o Estado é forte, mais um país, por isso mesmo, é político, e menos disposto está a buscar no princípio do Estado, ou seja, na organização atual da sociedade da qual o Estado é a expressão ativa, partícipe e oficial, a razão de seus males sociais...” (apud Rubel)

Se o contraponto figurado à ditadura da burguesia, portanto, foi possível, o mesmo não pode se dizer quanto ao Estado burguês em si. O que ficou ainda mais claro para Marx dali a três décadas, quando suas teorias foram enfim postas em prática.

A práxis como único contraponto possível às narrativas

Em suas Teses sobre Feuerbach, onze notas curtinhas escritas na Primavera de 1845 e publicadas por Engels em 1888, como apêndice à edição de Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Alemã Clássica, Marx defendeu a prática como único caminho possível para se chegar a uma “verdade objetiva”, a essência da vida social:

A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o carácter terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da práxis é uma questão puramente escolástica. (...) A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional na práxis humana e no compreender desta práxis.

Há quem prefira continuar dobrando a aposta na emoção, sem se dar conta de que basta uma fagulha de razão para fazer de uma microcápsula sócio-passional a explosão que devasta um continente inteiro. “...um realismo a prova de qualquer interpretação ‘idealista’”, nas palavras de Rubel.

Na prática, por exemplo, o empreendedorismo carbon-free do Vale do Silício, o celular que usamos para denunciar o colega de trabalho negacionista nas redes sociais (um salve para Elon, respect) e o carro elétrico que há de salvar o mundo do colapso ambiental (outro salve, tho), este texto mesmo escrito num MacBook Pro mid-2010, só são possíveis graças ao trabalho escravo de mulheres e crianças no Vale do Cobalto congolês.

Marx não tardaria a ver na prática (logo, em xeque) suas teorias. Trinta e seis anos, para ser preciso. A começar pela distinção entre seu conceito inicial de “ditadura do proletariado” e daquele pintado por Blanqui como “uma ditadura do grupo revolucionário no poder de Estado”. Para Marx, a ditadura do proletariado era “uma ditadura da classe proletária, isto é, do proletariado organizado em classe dominante”, que, conforme explica o historiador Rafael Saddi Teixeira, professor da UFG, “ao fazer a revolução, deveria se apropriar da máquina estatal já montada, centralizar os instrumentos de produção nas mãos de Estado e criar a partir daí as condições para a nova sociedade.”

Noção inicial, bom que se frise. A experiência da Comuna de Paris acabou ensejando “um rompimento com a ideia de tomada do poder de Estado pelo proletariado”, o que Marx deixou bem claro no prefácio à edição alemã do Manifesto, de 1872:

Face ao imenso desenvolvimento da grande indústria nos últimos vinte e cinco anos e, com ele, ao progresso da organização do partido da classe operária, face às experiências práticas, primeiro da revolução de Fevereiro, e muito mais ainda da Comuna de Paris — na qual pela primeira vez o proletariado deteve o poder político durante dois meses —, este programa está hoje, num passo ou noutro, antiquado. A Comuna, nomeadamente, forneceu a prova de que a classe operária não pode simplesmente tomar posse da máquina de Estado [que encontra] montada e pô-la em movimento para os seus objectivos próprios. (apud Saddi Teixeira)

Nova concepção, aliás, já exposta em carta a Kugelmann, datada de 12 de abril de 1871:

Se você reexaminar o último capítulo do meu ‘18 Brumário’, vai constatar que declaro como próximo intento da Revolução na França – não mais como antes –, o ato de transferir a maquinaria burocrático-militar de uma mão para outra, mas sim despedaçá-la (EvM.: no original alemão ‘zerbrechen’, i.e. despedaçar, quebrar, fraturar, destruir etc). (apud Saddi Teixeira)

A pá de cal veio em “A Guerra Civil na França”, texto no qual Marx não deixou margem alguma para dúvidas:

(...) uma vez estabelecido em Paris e nos centros secundários o regime comunal, o antigo governo centralizado teria que ceder lugar também nas províncias ao autogoverno dos produtores (...); não se tratava de destruir a unidade da nação, mas, ao contrário, de organizá-la mediante um regime comunal, convertendo-a numa realidade ao destruir o poder estatal, que pretendia ser a encarnação daquela unidade, independente e acima da própria nação, em cujo corpo não era mais que uma excrescência parasitária. (apud Saddi Teixeira)

Em suma: “O proletariado não deve mais simplesmente tomar o Estado, ele deve aboli-lo, reconstruindo uma nova forma política, uma forma proletária de organização política”, explica Teixeira. E continua: “Vejamos que Marx claramente opõe ‘poder estatal’ (como uma ‘excrescência parasitária’, ‘independente e acima da nação’) ao ‘regime comunal’ e opõe também ‘governo centralizado’ ao ‘autogoverno dos produtores’.” Qualquer semelhança com o anarquismo de Bakunin está longe de ser mera coincidência, como veremos mais adiante.

Aqui, porém, o que importa é: significados não podem jamais extrapolar seus significantes, supremos, sob pena de recairmos num espiral sem fim de recalques, sabe-se lá por quantas gerações mais. “O homem habita a linguagem”, ensinou Lacan, e não o contrário.

Cooptação como instrumento ímpar da polarização...

Maximilien Rubel demonstrou como Marx “retomou o exame das origens históricas do absolutismo político representado pelo Estado bonapartista”, vendo “na obra centralizadora da Revolução Francesa a continuação das tradições monárquicas”. O embrião do tal neofeudalismo corporativista contemporâneo. Preste bem atenção nas palavras do Mouro:

O aparato de Estado centralizado, com seus órgãos militares, burocráticos, clericais e judiciais, onipresentes e complicados, que envolvem (envelopam) o corpo vivente da sociedade civil como uma serpente que o esmaga, foi forjado, de início, no tempo da Monarquia absoluta, como arma da nascente sociedade moderna na sua luta para emancipar-se do feudalismo. (...) A primeira Revolução Francesa, que tinha o objetivo de fundar a unidade nacional, (...) prosseguindo na obra levada adiante pela Monarquia absoluta, (...) foi necessariamente obrigada a desenvolver a centralização e a organização do poder do Estado, ampliar seu papel e suas atribuições, aumentar o número de seus instrumentos, fazer crescer sua independência e seu domínio sobrenatural sobre a sociedade real. (...) Qualquer interesse menor e isolado, produto das relações dos grupos sociais, foi separado da própria sociedade, delimitado, tornado independente desta e contraposto a ela, em nome da razão do Estado, baluarte dos sacerdotes do poder do Estado, de funções hierárquicas exatamente definidas. (Primeiro esboço sobre a Comuna, 1871, apud Rubel)

Rubel deixou claro por onde a “cooptação” de Marx – aspas minhas – começou, tão logo após sua morte. Sim, camarada, pelas mãos do próprio companheiro Engels – sem que aqui estejamos imputando-lhe qualquer sinal de má-fé, reste claro:

Enquanto que o primeiro fazia do postulado da auto-praxis proletária o critério de toda ação de classe autêntica e de toda verdadeira conquista política, o segundo, sobretudo depois da morte do amigo, acabou por separar os dois elementos constitutivos do movimento operário: a ação de classe – a Selbsttätigkeit – do proletariado, de um lado e a política do partido de outro. Marx pensava que, mais do que qualquer ato político isolado, a auto-educação comunista e anarquista era parte integrante da atividade revolucionária dos operários: era tarefa deles tornarem-se capazes para a conquista e o exercício do poder político, como meio de resistência contra as tentativas da burguesia de reconquistar e recuperar seu poder.

E como tentam. E sempre conseguem. O pulo do gato? O anarquismo segundo Marx:

Por anarquia, todos os socialistas entendem o que se segue: uma vez conseguido o objetivo do movimento proletário, a abolição das classes, o poder do Estado, que serve para manter a grande maioria dos produtores sob o jugo de uma exígua minoria de exploradores, se dissolve e as funções governativas se transformam em simples funções administrativas. (A chamada cisão na Internacional, Genebra, 1872, apud Rubel)

“Se ao Estado não cabe governar”, afinal, e em diálogo afinado, Oscar Wilde indagou: o que lhe caberia fazer? “Cabe ser uma associação voluntária de organização do trabalho, e ser o produtor e distribuidor dos bens necessários. O Estado deve fazer o que é útil. O indivíduo deve fazer o que é belo.” Grifo nosso.

Um debate que, de fato, conforme apregoa Rubel, caso “prescindirmos da tradição crítica, puramente fraseológica”, admitamos, “está longe de se ter iniciado.”

...Ou: o diabo mora nos detalhes

As consequências do modelo soviético e suas posteriores aliterações centralizadas e autocráticas, todos sabemos de cor. Mas Rubel explica o óbvio mesmo assim: “a industrialização do país deveu-se à criação e à exploração de um imenso proletariado, e não a seu triunfo e a sua abolição.”

Uma vez sendo o propósito de Marx, portanto, justo a abolição tanto do proletariado quanto do Estado, o que experienciamos até hoje pode ser tudo: menos marxismo. Deixemos o morto em paz ou que seja de fato honrado. De preferência, junto com seu antigo crítico e aparente rival, Mikhail Bakunin. No fim: advogavam a mesma causa. Saddi Teixeira esmiúça:

Posto que a máquina do Estado até então montada era o Estado burguês (uma máquina burocrática) me parece válida neste sentido a crítica de Bakunin para este período do pensamento de Marx, embora não sirva para o período após a Comuna de Paris, quando este demonstra que não se deve simplesmente tomar a máquina até então montada, mas constituir a Comuna, ou seja, uma forma não burocrática da organização política. Se é verdade que para Marx a “ditadura do proletariado” passou a ser entendida como a “Comuna”, o “autogoverno dos produtores”, então não é verdade que Marx queria aumentar a força do Estado, mas suprimir as funções burguesas do Estado (para usar a terminologia marxista) e “abolir o Estado” (na terminologia anarquista). (...) tanto Marx quanto Bakunin concordavam que a Comuna deveria ser a forma política do proletariado.

E, sim, Bakunin pensou na “necessidade de uma repressão sobre a oposição burguesa a partir do fato revolucionário”, ao contrário do que muitos podem ter julgado com característica pressa:

Para a organização da Comuna: a federação das barricadas permanentes e a função de um conselho revolucionário da Comuna pela delegação de um ou dois deputados por cada barricada, um por rua ou por bairro, deputados investidos de mandatos imperativos, sempre responsáveis e sempre revogáveis. (Bakunin apud Saddi Teixeira)

Federação das barricadas permanentes? Mas... exato: a boa e velha federação do povo em armas. Gostem ou não os desarmamentistas. Nem aqui estamos defendendo nada. Apenas questionando: qual seria, portanto, o maior problema entre Marx e Bakunin, na ponta do lápis? A conhecida falta de diálogo. Conforme Saddi Teixeira conclui:

...tanto Marx não mais proclamava um Estado Centralizado, como pensava Bakunin, quanto este último não ignorava a necessidade de mecanismos organizados de coerção-repressão da burguesia pelo proletariado. Essa confusão entre Marx e Bakunin contribuiu para impossibilitar um acordo comum que estava implícito na tese de ambos em relação ao caráter do poder revolucionário. Hoje, devemos superar as confusões terminológicas, buscando compreender a crítica real, para além dos conceitos que cada um utilizou.

Qualquer semelhança com a conjectura... pois então. Falta escuta entre partes insaciavelmente sedentas pela constante autoafirmação de suas próprias pós-verdades nesse deserto tautista sfez-baudrillardiano, onde se prefere criar novas confusões terminológicas, novos significados desprovidos do devido respaldo científico para antigos (in)significantes, enquanto a crítica real vai ficando cada vez mais incompreendida, sendo cada vez mais jogada para debaixo do tapete. O que também vale para os “anarquistas de direita” – pode ir tirando esse sorrisinho do rosto.

Oras, a própria corrente proudhoniana da Comuna, inspirada pelo socialismo federalista de Proudhon, e autoproclamada anarquista, era formada por um grupo misto o suficiente para que o historiador inglês Donny Gluckstein o desmembrasse em direita e esquerda. O mesmo, evidente, vale para libertários. Libertários de direita, no entanto, ainda que, no fundo, no fundo, tão somente cooptadores enrustidos, tampouco se confundem com neoliberais. Conquanto compartilhem do apreço pelo laissez-faire, o “livre mercado” dos últimos se fia no fascismo de blocos econômicos (UE, Mercosul, NAFTA et al), organismos de “governança global” (FEM, FMI, OMC, G20, Banco Mundial et al) e corporações multinacionais monopolistas (cenas do próximo capítulo), tudo o que os primeiros mais abominam.

Ao cabo, independente de como se chegará lá, no mínimo, um ponto em comum: todos querem o fim do Estado centralizado e autoritário. Enquanto isso: remamos cada vez mais no sentido oposto, agora em escala global.

Talvez, a confluência necessária para o advento do “novo Individualismo” elucubrado por Oscar Wilde, “a serviço do qual, quer queira, quer não, está o Socialismo”, encontre-se logo ali, dobrando a curva do rio. Uma sociedade enfim livre de escravos – e de senhores pretensos bondosos:

...será a harmonia perfeita. Será o que o Grego buscou, mas não pôde alcançar completamente, a não ser no plano das Ideias, porque tinha escravos, e os alimentava; será o que a Renascença buscou, mas não pôde alcançar completamente, a não ser no plano da Arte, porque tinha escravos e os entregava à fome. Será completo e, por meio dele, cada homem atingirá a perfeição. O novo Individualismo é o novo Helenismo.

“Ah, mas isso ele disse no século XIX”, argumenta o Millennial de Saint-Exupéry. Não, meu caro. Aprendamos com Antonio Prata, resgatemos “um conservadorismo radical”. Prata, dia desses, exortou a união dos “conservadores” (todas as devidas aspas aqui) e de pronto excluiu Bolsonaro (o destruidor, sem aspa alguma) do rol, defendendo que “cabe a todos os democratas trazer de volta cada uma das ideias roubadas, (...) tirando dela a substância tóxica e viscosa sob a qual quase morreu sufocada.” Escutemos.

Para não recairmos mais nos mesmos erros (novos, sempre bem-vindos), recomendo ainda e fortemente a leitura do calhamaço de mil e setecentas páginas, Anarquismo: uma história documental de ideias libertárias, de Robert Graham, dividido em três volumes, onde o autor discorre sobre as origens da Anarquia por volta dos anos 300 EC até o pós-anarquismo de nosso século XXI, teorizado por Mark Leier, Luciano Lanza, Harsha Walia, Marina Sitrin, Saul Newman, Bas Umali, entre tantos outros. Afora todo um “comunismo de esquerda” na primeira metade do século XX, na segunda: os Beats, Luther King, década de 1950. Os Provos, os Panteras Negras, os Situacionistas, O Protesto do MEL nos anos 60. Rubel, Rubel, Noam Chomsky, 70’s. Bey, O Inimigo do Rei, o hardcore academicista da quase perdida década de 1980. Na de 90: as Riot Grrrls, a turma toda de Seattle, dos grunges ao célebre e saudoso levante antiglobalização na Batalha de 1999, chegando à Itália da Wu Ming Foundation. Julian Assange, Edward Snowden, já de volta aos anos 2000. Todos, sem exceção, libertários de carteirinha. E de esquerda, evidente. O próprio Marx, conforme visto e revisto. Polêmica nenhuma – assim espera-se. A resistência sempre esteve aí. Até dia desses, cantava “fuck you, I won’t do what you tell me.”

Pois bem.

O Millennial de Saint-Exupéry deve estar coçando a moleira e se perguntando: mas a quem interessaria deturpar Marx desse tanto, desmantelar por dentro um movimento que, embora plural logo conflitante, convergia numa unidade principiológica inegável? Ora, quem. A própria Rosa responde, emulando a velha Raposa: os mesmos por trás da mudança na letra da música, hoje, com o perdão do meme, “fuck you, just do what they tell you”. Nada menos anticolonial (para ficar num termo da moda) do que a globalização, do que o monopólio almejado e já alcançado, diga-se, por globalistas. Parecíamos entender bem isso até dia desses. O que mudou? Por que tanto assim? E como?

“Mas, Rosa”, interrompe o Pequeno Príncipe-Burguês, “os mesmos quem?” A Rosa, então, suspira, tira o celular do bolso, destrava-o manualmente, abre o Twitter e:

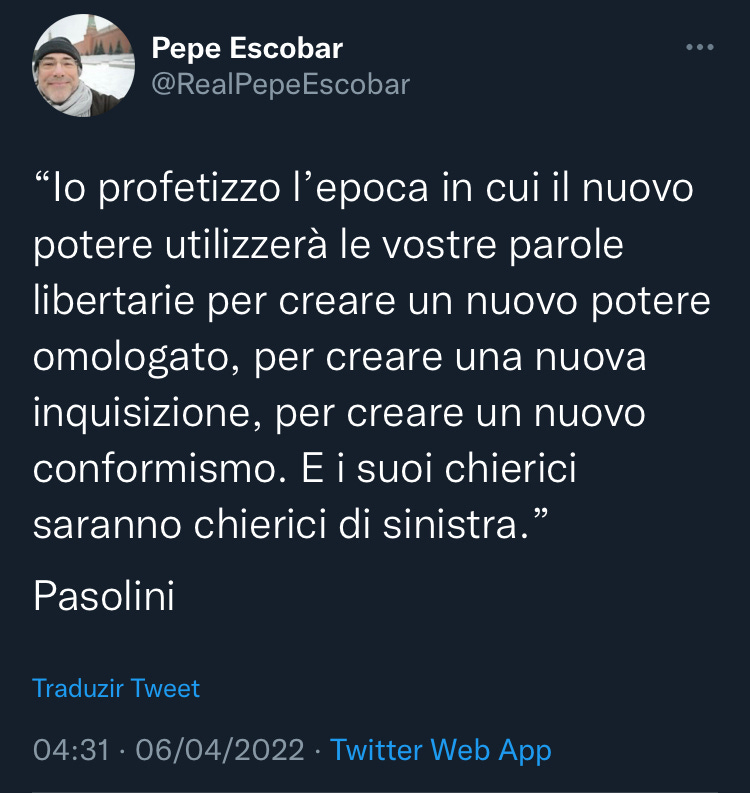

Vê que Pepe Escobar foi banido. “Jornalistas sendo censurados por corporações privadas, e os liberais se remoendo pelo Elon Musk”, pensa Rosa. Sai do Twitter e entra em Fotos, onde guardou o print do tuíte que procurava:

A velha Vanguarda. Desde sempre cooptada.